Ironi Film Edukasi Kekerasan Seksual: Penyalin Cahaya

Film Penyalin Cahaya (Photocopier) merupakan film drama thriller misteri Indonesia yang mengangkat isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. Film ini menceritakan Sur sebagai seorang mahasiswi tahun pertama yang hidupnya seketika berubah setelah menghadiri pesta perayaan kemenangan klub teater universitas. Pada saat pesta, Sur mabuk dan tanpa sadar telah mengunggah swa fotonya saat berpesta. Foto itulah yang kemudian menjadi penyebab beasiswanya dicabut dan diusir dari rumahnya. Namun, Sur curiga dan khawatir ia menjadi korban perpeloncoan oleh senior pada malam pesta itu sehingga ia meminta temannya, seorang tukang fotokopi, untuk membantunya mencari bukti dan keadilan.

Film ini berusaha menggambarkan realitas kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat, di mana pelaku yang memiliki power sangat mampu untuk mengubur bukti-bukti, bahkan tak segan untuk membungkam korban. Di sisi lain, penggambaran akan penanganan kasus kekerasan seksual yang sering terjadi diekspresikan secara eksplisit dalam adegan fogging yang dilakukan berulang kali melalui slogan “Menutup, Menguras, Mengubur”. Sebuah metafora kritis untuk menggambarkan pelaku yang ‘menguras’ emosi, fisik, dan mental korban; ‘menutup’ mulut korban dan saksi; serta ‘mengubur’ kebenaran yang ada. Metafora seperti ini bukanlah suatu fiktif belaka yang mengada-ada. Di film, dapat kita cermati pada tindakan Sur dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya justru berbalik menjadi bumerang yang menghantam dirinya. Tak lain halnya dengan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika korban speak up, dia justru tak jarang mendapatkan respon dan justifikasi yang negatif dari orang-orang. Kalau kita lebih jeli lagi, respon negatif terhadap korban turut dihadirkan di film, dengan respons yang malah menyalahkan pakaian dan menyudutkan korban. Tindakan victim blaming seperti ini merupakan cerminan kekerasan struktural yang berakar dari sistem-sistem sosial yang dikonstruksi secara turun-temurun dan sadar atau tidak, orang-orang turut serta dalam pelestariannya.

Film ini memberikan kesempatan pada penonton untuk turut merasakan apa yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Kita dapat mencoba untuk memposisikan diri sebagaimana berada di posisi Suryani dan korban KS lainnya. Penonton seakan dibuat haru oleh tekad para penyintas untuk mencari keadilan dan menguak kebenaran meskipun seringkali korban berujung pada kekecewaan dan jalan buntu dalam mencari keadilan.

Film Penyalin Cahaya cukup menarik perhatian dan pujian publik saat pertama kali dirilis bahkan meraih banyak penghargaan di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, di balik ketenarannya tersebut, terdapat kasus pelecehan seksual yang melibatkan kru film yang akhirnya terungkap dan viral di media sosial. Skandal pelecehan ini, mulanya terdeteksi dari temuan informasi yang bersumber dari suatu komunitas yang mengelola kasus pelecehan seksual dengan tertulisnya nama Henricus Pria, yakni salah satu scriptwriter, terlapor atas dugaan pelecehan seksual di masa silam. Hal ini merupakan sebuah ironi yang mengecewakan, terlebih Penyalin Cahaya tampil sebagai film bertemakan kekerasan seksual yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat.

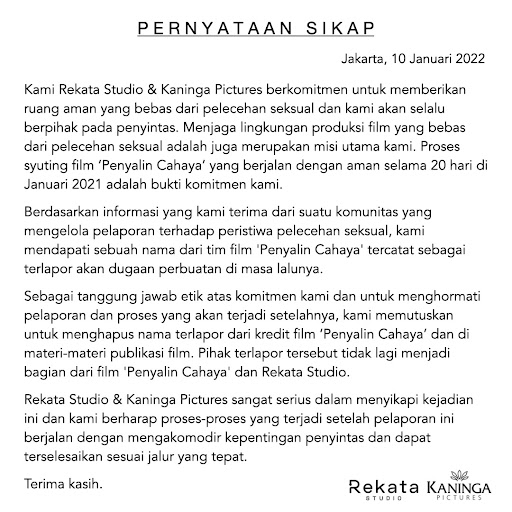

Menanggapi skandal tersebut, rumah produksi Rekata Studio dan Kaninga Pictures membenarkan informasi yang beredar atas keterlibatan salah satu kru dalam kasus pelecehan seksual di masa lalu. Pernyataan tertulis dan rilis sikap dari rumah produksi diunggah di Twitter @rekatastudio dan @kaningapictures pada tanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut:

Dalam pernyataan sikap tersebut, tertulis bahwa rumah produksi berkomitmen dan bertanggung jawab dengan cara menghapus nama pelaku dari credit, materi publikasi film, dan mengeluarkan pelaku dari tim karena keterlibatannya dalam kasus kekerasan seksual. Hal tersebut terlihat seperti sebuah tindakan tegas. Namun, apakah tindakan tersebut cukup efektif untuk menghukum serta memastikan hal serupa agar tak terulang kembali? Nyatanya, penyelesaian permasalahan seharusnya tidak hanya berhenti sampai di situ. Di satu sisi, industri film yang masih didominasi oleh laki-laki sebagai pemegang posisi atau jabatan strategis, sangat erat kaitannya dengan ketimpangan kekuasaan yang terbentuk dari kebudayaan yang masih dilestarikan di masyarakat dan tidak jarang kebudayaan tersebut condong pada sistem patriarki. Ditakutkan, dengan masih berkembangnya budaya tersebut, potensi akan pelampiasan hasrat seksual dan objektifikasi seksual oleh laki-laki terhadap perempuan, menjadi semakin tidak terhindarkan. Terlebih, jika predator seksual turut andil sebagai pemegang kunci dalam perfilman, maka ditakutkan akan menjadi legitimasi untuk dapat menginternalisasi hasrat seksualnya dalam film yang diproduksinya sendiri. Hal yang menjadi ironi dan mengecewakan adalah film ini telah dikenal sebagai film edukasi kekerasan seksual, tetapi penulisnya sendiri adalah mantan pelaku pelecehan seksual. Meskipun telah ada kampanye untuk melawan kekerasan seksual dalam ranah perfilman dengan mengusung nama “Sinematik Gak Harus Toxic,” kasus serupa masih saja terulang.

Hal lain yang disayangkan adalah point of view dari korban kekerasan seksual kurang diangkat serta cenderung mengabaikan sisi psikologis para korban KS yang seharusnya divalidasi dengan layak. Jalan cerita dalam film justru terlalu fokus mencari-cari siapa yang salah ketimbang mencari resolusi ‘bagaimana pemulihan korban’ dan menggambarkan ‘beragam pergulatan dalam diri korban’. Hal ini menjadi sangat penting menyadari bahwa influence dari dunia perfilman era kini memegang andil yang cukup besar dalam membentuk pola pikir dan attitude para audience-nya.

Terlepas dari skandalnya, film ini cukup merepresentasikan realitas kasus kekerasaan seksual yang terjadi di Indonesia salah satunya keadaan di mana penyintas justru dituntut balik oleh pelaku. Dalam alur yang disajikan dengan penuh investigasi, terkandung kritik-kritik sosial, seperti adanya marginalisasi terhadap korban pelecehan seksual, dan hambatan yang dialami oleh penyintas, serta adanya disparitas perlakuan dan pelecehan seksual yang sering diterima perempuan. Film ini juga memperlihatkan bahwa kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, tidak mengenal gender. Di sisi lain, film ini membawa banyak pesan yang seharusnya disadari dan direnungkan oleh masyarakat Indonesia, dalam rangka menyuarakan hak perempuan dan meningkatkan kepedulian, khususnya terhadap isu kekerasan seksual. Namun disayangkan, film yang mengangkat isu kekerasan seksual justru mendapati salah satu krunya sebagai pelaku pelecehan seksual, sehingga membuat masyarakat ragu untuk menontonnya. Hal ini menegaskan bahwa film yang seharusnya mengedukasi tentang kekerasan seksual malah gagal menyampaikan esensi penting dalam kasus kekerasan seksual, yaitu fokus pada korban, bukan pelaku, bahkan terlihat seperti eksploitasi isu kekerasan seksual untuk menjadi “genre” baru di perfilman Indonesia. Seharusnya, kasus di film Penyalin Cahaya dapat menjadi pelajaran bagi dunia perfilman, untuk lebih berhati-hati dan menyeleksi secara ketat kru yang terlibat, agar permasalahan yang terjadi dalam film Penyalin Cahaya, nantinya tidak terulang kembali dalam produksi film-film di Indonesia.

Penulis: Ade Zahra Putri Aribowo, Hasna Roliansya dan Ni Luh Feby Riveranika

Penyunting: Ishlah Abidin Atmaja dan Rahmadhani Sulistyorini

Identitas Film:

| Judul | Penyalin Cahaya |

| Sutradara | Wregas Bhanuteja |

| Pemeran | Shenina Cinnamon, Chicco Kurniawan, dll. |

| Durasi | 130 menit |

| Tanggal Rilis | 8 Oktober 2021 (Festival International Film Busan) dan 13 Januari 2022 (Netflix) |

| Produser | Adi Ekatama, Ajish Dibyo |